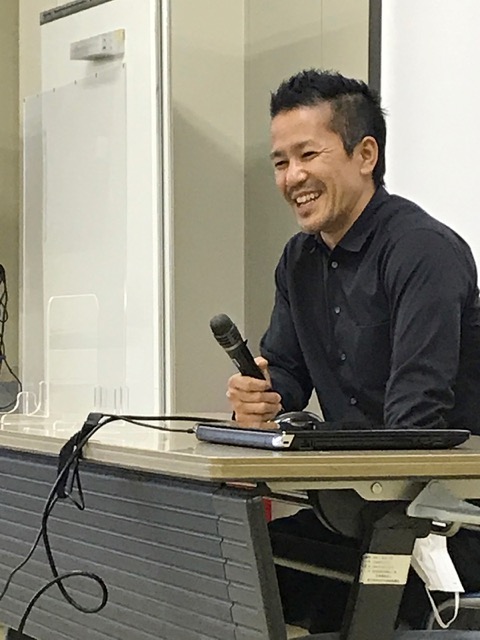

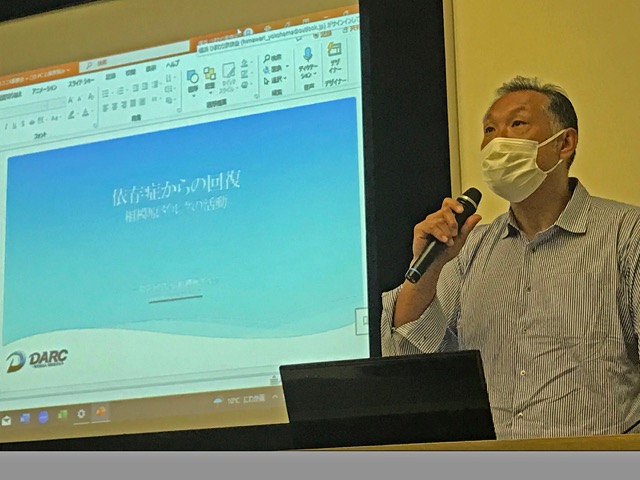

講師:一般社団法人 相模原ダルク 理事長 田中 秀泰 氏

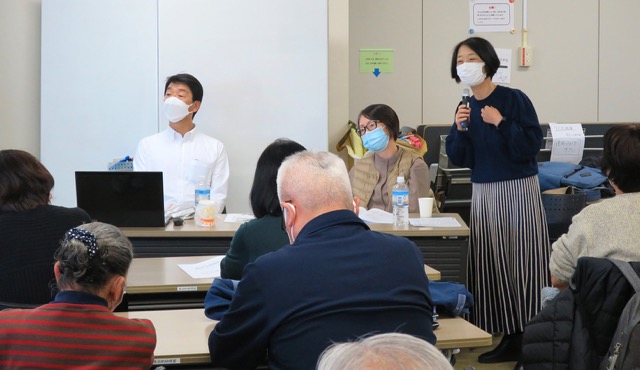

今回の研修会は、相模原ダルクから施設長の田中氏とスタッフの渡邉氏をお招きして行われました。

田中氏が薬物のことで困っていた15年前は今ほど多くの相談機関がなく、ダルクも6か所以上行ったが回復がうまくいかなかったといいます。現在はインターネットで検索すると依存症関連の書物は100冊以上あがってくるし、回復施設も多く存在しています。この状況は普通ではなく、社会が病んでいるのだと。

近藤氏が作ったダルクは一定期間の規則があり、回復していける人はそれを肯定でき前に進んでいけるけれど、疑問に思ってしまうとプログラムにのっていけないこともあります。

田中氏は横浜ダルクに行ったけれどもその時は合わず、別のところを転々とする状況になります。本人にとってその施設が合う・合わないは当然あることで、「いい」「わるい」は自分の考えに過ぎないことに後から気づくこともあります。転々とせざるをえなかった自身の経験が「いいダルクを創りたい」という思いになり、相模原ダルクを10年前に立ち上げました。田中氏の「いいダルク」への思いは、相模原ダルクのシステムに反映されています。「卒業のあるダルク」を掲げ、プログラムを立てています。入所したころは慣れることに重点を置き、そのあとは役割を負って人のサポートをするなど、社会性を育てることにも視点を置き、ダルク後を見据えてシステムを構築しています。ダルクは「クスリ」を止めるだけのものではなく社会に出るためのステップにしたいという思いがあります。

薬物事犯防止の役割も3段階に分けて組まれています。第1次予防は一般の人向けの啓発活動。第2次予防は、依存症になる手前の人を対象に相談事業を行っています。本人の背景を探りながら本人に合った方法を見つけていくことに力を注ぎます。第3次予防は入寮事業です。完全入寮で回復を目指します。

依存症の場合、本人だけが病気ではなく、取り巻く家族も病んでいます。それには家族自身も気づくことが難しいことが多いです。本人と家族や周りの社会を分けて考え治療していくことが重要になります。

「人が変わるのには時間がかかる」ダルクを出たらスリップしてしまい、ほかのダルクに行くことを繰り返すのはよくあることで、田中氏も同じように繰り返しダルクを出たり入ったりしていました。沖縄の回復施設で出会ったポール氏の「12のステップ」に心を奪われ半年で学びました。ポール氏のステップに取り組むことと卒業のあるダルクを創りたいという思いを実現していきます。

相模原ダルクでは、長期の離脱症状を克服することを重要視しています。これを知らずに勘違いをすると間違った治療に繋がってしまいます。わかっている人と繋がって回復を進めていくことが大切です。

また、回復の文化についても話されました。相模原ダルクでは卒業式を行っています。仲間が考える卒業とは何か?元の世界に戻ることではなく、依存症の中で観に着けた文化を徹底的に見直し、そのすべてが変わったかを点検するそうです。クリーンタイムだけが卒業の基準ではないことを明言されていました。

依存症に巻き込まれて苦しんだ家族はどうすればよいのか。親として自責の念に苦しむ人は多いです。しかし、火事を目の前にして、火事の原因を考える人はいないように、まずは薬物を止めることに力を注ぎます。原因探しはそのあとです。家族と協力していくことの意味は大きく、「家族の治療を受けてほしいという思いがプレッシャーになって治療を開始した。」「関わりの深い家族は行動に影響を与えることができる。」「プログラムでは家族をきわめて重要な協力者と考える。」「家族もまた助けを必要としている。」ことです。

家族が必死になって回復への道を作ろうとしてもうまくいかないこともあります。ただし、「そうであっても家族は自分の人生をより幸せなものにすることができる。」ことを心に刻んでおきましょう。家族がやるべきことや、共依存、回復など多岐にわたるお話でした。

まずは洞穴に入ってしまった本人が穴から手を出すのを待つこと、そこから回復の道が始まります。

同じく相模原ダルクのスタッフの渡邊氏の体験談。

「12年前は洞穴にいました。」という渡邊氏。13歳からクスリを使っていたとのことです。当時中学生で、特に不安もなく困った生活でもなかったといいます。仲間からの誘いを断れなかった、友人関係が崩れるというプレッシャーがあったそうです。クスリを使って楽しむ文化に身を置いていて、彼女も巻き込んでしまった、止めるきっかけはあったのに、止めなかった。問題があってもクスリに逃げて乗り越える生活をしていたとのことです。大学進学を機に環境をかえ一人暮らしを始め、しばらくはクスリを使わずに生活ができたけれど、また使う環境になっていきました。依存症であることに自覚はなく、生き方が変わったわけでもなく、使う生活になり悪循環になっていきます。ずっと前から自分の生き方には問題があったのに、気づかずに過ごしていたと後になってからわかったそうです。

22歳で親に知られることになり介入されます。親に連れられて千葉ダルクに行きましたが、「自分は違う。」と馴染めず出てしまいます。しかし自分ではどうにもならなくなり、ダルクへと気持ちが向き始めました。

3年後、両親との関係を再構築し始めたときに、「なぜあの時、あの行動をとったのか?」と尋ねたそうです。両親が回復の支えになっていたこと、家族会に行ってくれたことに今は感謝していると明るい表情で話されていました。