講師:一般社団法人福祉コラボちむぐくる とちぎステップ家族相談室室長の渡邉厚司先生

テーマ/「境界線という力~わたしは“わたし”、あなたは“あなた”~」

渡邉先生は横浜ひまわり家族会とは長いご縁で、何度もお話をしてくださっています。

「境界線」を考える前に大切なこととして、わが国では平均寿命が長く、長寿化の中の親子関係が長く続くようになってきています。思春期や更年期・中年期が長引いていることで親と子が長い期間ともに過ごすことになっているなど、これまでに経験したことのない社会であるということを念頭に置きます。

「家族」や「わたし」を背景(社会など)と切り離して考えることは難しく、世間や価値観が生きにくさや生きづらさを生んでいきます。「世間様」に順応や適応ができにくいと、生きづらさが生まれ「酔い」がなくては生き延びられなくなります。昭和時代は年功序列で生きていけましたが、今はその保証もなく追い詰められていきます。適応できないときにどう生き延びるのか。そんな時に気分の変容を求め「酔い」が必要になります。

「順応」とは消極的に受け入れていくことであり、「適応」とは積極的に受け入れていくことですが、アディクションになってしまう人たちは、過剰に適応しようと無理をします。適応できなくなると自分を責めて自分の中で差別や偏見が生まれて、自分が自分の一番の敵になってしまいます。

「12のステップ」は自分の意志を捨てるという考え方で、これまでの「自分で頑張る」といった教えとは大元の考え方が違っています。「ハイヤーパワー」に任せること、手放すことを謳っています。スピリチュアルなプログラムで、世界観を変える、新しい生き方を提唱しています。

混乱している家族は起こった問題を自分の中に抱えてしまい、原因を自分の中に求め内在化してしまいます。「人」は問題ではなく問題は問題として外在化することが大切です。外在化された問題を考えるときに、その問題を支えている物語があるとのこと。その物語が変われば問題のありようも変わっていきます。通常、私たちは問題の原因を解明し、それを除去したり改善したりすることで問題を解決できると考えます。そのような信念や世界観に支配されています。「問題に振り回されて途方に暮れる物語」「問題に振り回されるだけの情けない自分という物語」という内在化されたものから新しい物語「問題の罠を見破り、それと闘う物語」「問題と正面から戦う勇気ある自便という物語」へと、語ることによって変化を起こします。その結果、問題そのものが変化してい浮きか、結果として問題が解消されていくことがあります。これはアディクションの世界で取り入れられてきた考え方です。

「境界線」の始まりは、成長過程にあります。生まれたときは母子一対ですが、成長とともに思春期が訪れ母と離れ分化、固体化します。子供は親に頼らないようにしていき、親は手放すことを練習していきます。

共依存者のたどる体験・経験は家族の皆さんも思い当たることがあると思いますが、自分がどのように感じているのか何を必要としているのかという自己感覚の喪失や、他人のことで頭がいっぱいになること、他人の行動に反応すること、自分の優先事項を保留する、他人・職務・または状況についての責任を取る、否認システムに巻き込まれているなどです。「助けることが問題や課題」なのではなく「助け方が問題・課題」になります。「善意」「愛」にカモフラージュされていることが多く、底なしの「イネーブリング」になっています。相手が望んだ訳ではないのに「私が助ける機会を必要としている」のです。なぜその行為が必要なのか、自分の心を点検すること、12のステップを学ぶ意義につながります。共依存者は「頼りなげで心深く親心をくすぐる他者や危険なにおいのする相手を探してしまいがちです。他者を助けることで自分に向き合うことを避けたり、無意識に回復することを避けたりしています。家族にとっては依存症者がドラッグになっています。

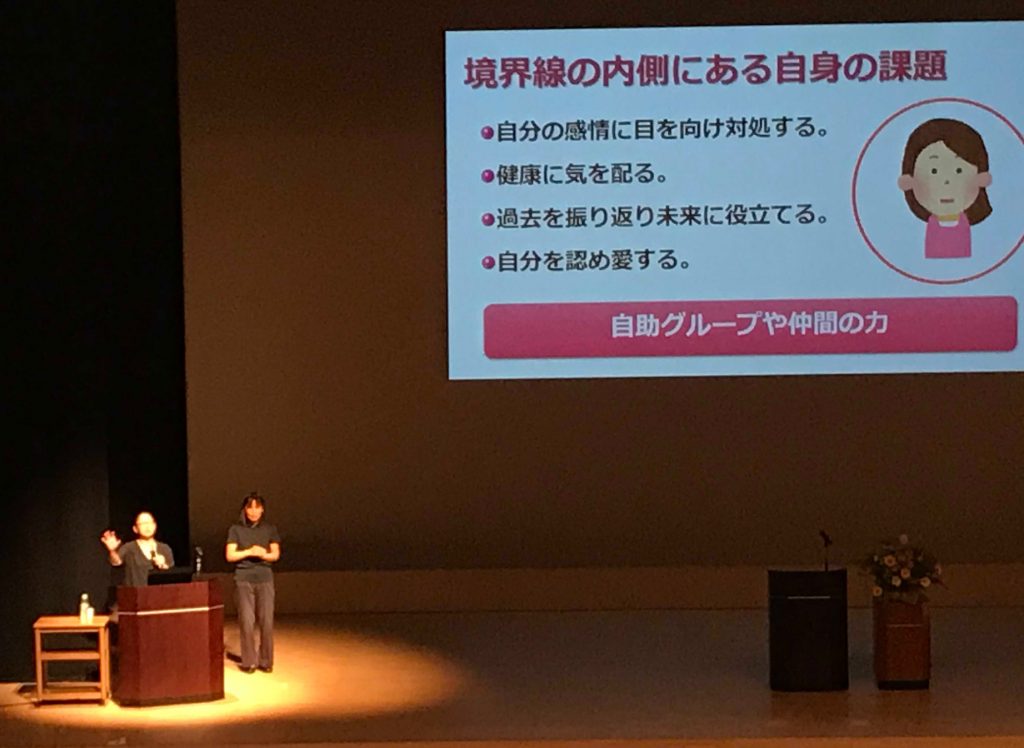

共依存からの回復と成長のステップは、気づき、問題の本質を認めること、新しい関係のはぐくみ、新しい生き方の実践です。

家族が一人一人の「わたし」の回復をするためには、「イネーブリングから降りる」「家族境界」「世代境界」「個人境界」を健康で健全にはぐくみ、そのどれもが風通しよくあることを目指します。固着した家族内役割があれば柔軟な役割交代が年齢相応な役割に戻していくようにし、親子の逆転があれば修正します。父親の役割(掟としておルールの平易明確化)を復活させていくことが大切になります。境界線を引いて回復していこうという考えを持つことができるとよいです。

家族システムは意識化されないことが多いです。「繰り返しは繰り返しを生む」というフロイトの言葉ですが、私たちは無意識のうちに子供時代に関わった人に似た人物や状況を探し求める傾向があります。動機が無意識だから私たちはそれが繰り返しであることを忘れています。気づくこと、それが境界線を引く第一歩になります。

哲学的であったり、心理学的であったり難しい部分もありますが、心地よい話し方の渡邉先生の研修はいつも自分たちの点検になります。ハイヤーパワーの考え方や、共依存の心理など学んでいく意義の大きいものでした